Клинические проявления и исходы болезни Фабри у 150 взрослых пациентов

Анализ клинических проявлений, течения и исходов болезни Фабри (БФ) у взрослых пациентов в российской популяции.

В ретроспективное когортное исследование включали взрослых пациентов с подтвержденным диагнозом БФ. При анализе течения болезни оценивали следующие исходы: хроническая почечная недостаточность, требующая почечной заместительной терапии (диализ или трансплантация почки), клинически значимые аритмии, хроническая сердечная недостаточность, инсульт, смерть. Частоту клинических проявлений и неблагоприятных исходов у мужчин и женщин анализировали отдельно.

В исследование были включены 150 взрослых пациентов с БФ (98 мужчин и 52 женщины, медиана возраста 42,4 года). Только у 40 (26,7%) пациентов диагноз был заподозрен врачами на основании клинических проявлений, а в остальных случаях установлен в результате скрининга в российских диализных отделениях и семейного скрининга. Медиана срока от появления первых симптомов до установлена диагноза составила около 20 лет, хотя у 87,3% больных наблюдался классический вариант БФ и с детского или подросткового возраста отмечались нейропатическая боль (74,0%), ангиокератомы (39,3%), сниженное потоотделение (54,0%) и/или желудочно-кишечные нарушения (28,0%). Неблагоприятные исходы заболевания были зарегистрированы у 47,7% пациентов. У мужчин они встречались достоверно чаще, чем у женщин (58,2% и 25,0%, соответственно; p<0,01), и развивались в более молодом возрасте (медианы 38,8 и 50,8 лет; p<0,01). Неблагоприятный прогноз в основном определялся поражением почек, в частности лечение программным диализом или трансплантация почки потребовались в 29,3% случаев. Умерли 14 (9,3%) из 150 больных, в том числе 11 – в возрасте от 30 до 50 лет. Все умершие пациенты были мужчинами, а 12 из них находились на лечении программным гемодиализом.

Неблагоприятные исходы наблюдались примерно у половины пациентов с БФ и часто развивались в молодом возрасте как у мужчин, так и у женщин.

Болезнь Фабри (БФ) – это редкое наследственное заболевание, причиной которой являются мутации гена GLA, расположенного на Х-хромосоме. В результате снижения или полного отсутствия активности лизосомного фермента α-галактозидазы А при БФ нарушается обмен гликофосфолипидов, которые накапливаются в различных органах и тканях, в том числе почках, сердце, центральной и периферической нервной системе, что приводит к нарушению их функции и развитию угрожающих жизни осложнений [1]. Патогенез БФ сложный и предполагает участие различных механизмов, в частности воспаления и других процесов, которые запускаются накапливающимися гликосфинголипидами [2].

Выделяют две формы БФ – классическую и атипичную, или позднюю. При классическом варианте заболевания активность α-галактозидазы А резко снижена или отсутствует, первые симптомы (нейропатическая боль в кистях и стопах, ангиокератомы, сниженное потоотделение, желудочно-кишечные нарушения, вихревидная кератопатия, лимфедема) появляются в детском или подростковом возрасте, а после 20 лет развивается поражение внутренних органов, в том числе почек, сердца и головного мозга [3]. Для атипичного варианта характерно сохранение высокой активности a-галактозидазы А, отсутствие ранних симптомов, позднее начало, обычно в возрасте 40-50 лет, и изолированное или преимущественное поражение одного органа, например, сердца. Поздний вариант БФ ассоциируется с определенными мутациями гена GLA, например, IVS4+919G>A, которая часто встречается у жителей Тайваня [4].

В настоящее время в Российской Федерации выявлено всего около 350 пациентов с установленным диагнозом БФ, включая взрослых и детей, хотя этот показатель составляет, вероятно, не более 15% от их истинного количества. Важность своевременной диагностики этого заболевания определяется возможностью эффективного лечения рекомбинантными препаратами a-галактозидазы А. В настоящее время разрабатываются и другие препараты для лечения БФ, в том числе генная терапия.

Целью ретроспективного исследования был анализ клинических проявлений, течения и исходов БФ у взрослых пациентов в российской популяции.

Материал и методы

В ретроспективное когортное исследование включали всех пациентов с подтвержденным диагнозом БФ, обследованных в клинике им. Е.М. Тареева. Критериями диагноза БФ были снижение или отсутствие активности a-галактозидазы А и мутация гена GLA в сочетании по крайней мере с одним классическим симптомом (нейропатическая боль, ангиокератомы, cornea verticillata) и/или повышением содержания глоботриаозилсфингозина (Lyso-GL3) и/или наличием родственника с определенным диагнозом БФ [5]. Активность a-галактозидазы А измеряли в высушенных пятнах крови с помощью валидированной жидкостной хроматографии – тандемной масс-спектрометрии, а содержание Lyso-GL3 – с помощью тандемной масс-спектрометрии. Исследования проводились в лабораториях Centogene AG (Росток, Германия), ARCHIMED Life Science GmbH (Вена, Австрия), Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова и/или Национального медицинского исследовательского Центра Здоровья Детей. Всех индексных пациентов опрашивали, чтобы установить родственников, которые могли унаследовать мутантный ген с учетом Х-сцепленного типа наследования. Им по возможности проводили необходимые исследования (определение мутаций гена GLA, активности a-галактозидазы А и содержания Lyso-GL3) для исключения БФ независимо от наличия симптомов заболевания.

Основными органами-мишенями при БФ являются почки, сердце и головной мозг. Соответственно, всем пациентам проводили исследования для оценки состояния этих органов, в том числе анализ мочи (альбуминурия/протеинурия), определение сывороточного уровня креатинина с расчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI, ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ, эхокардиографию, магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца с контрастированием гадолинием и МРТ головного мозга. Экскрецию альбумина/белка с мочой и функцию почек оценивали на основании рекомендаций KDIGO [6]. Наличие вихревидной кератопатии оценивал офтальмолог путем осмотра с помощью щелевой лампы. МРТ сердца выполняли на магнитно-резонансных томографах с напряженностью поля 1,5 Тл Магнетом Аванто (Siemens Healthcare, Германия) и Оптима 450 GE Healthcare, США) c использованием поверхностных радиочастотных катушек (16-канальных) и синхронизацией с ЭКГ. Для определения отсроченного контрастирования миокарда использовали гадолиний-содержащий контрастный препарат, который вводили внутривенно болюсно в дозе 0,15 ммоль/кг. Через 10 минут после его введения выполняли сканирование в режиме инверсии-восстановления. Исследование проводилось в Медицинском научнообразовательном центре МГУ им. М.В. Ломоносова.

При анализе течения болезни оценивали следующие исходы: хроническая почечная недостаточность, требующая почечной заместительной терапии (диализ или трансплантация почки), клинически значимые аритмии, хроническая сердечная недостаточность, инсульт, смерть. Клинически значимыми считали фибрилляцию предсердий и пароксизмальную наджелудочковую или желудочковую тахикардию, а также любые аритмии, требующие инвазивного вме шательства (радиочастотная абляция, имплантация искусственного водителя ритма или кардиовертера/дефибриллятора). БФ – это наследственное заболевание, при котором накопление сфинголипидов в лизосомах различных органов и тканей начинается после рождения и продолжается на протяжении всей жизни. Соответственно, ключевое значение для оценки тяжести течения болезни имеет не частота осложнений за период наблюдения, а возраст, в котором регистрируется тот или иной исход. Мы фиксировали возраст, в котором наступали первый неблагоприятный исход и отдельные клинические исходы, а выживаемость анализировали отдельно, так как у пациентов с БФ смерти обычно предшествуют другие осложнения. У женщин БФ в целом характеризуется более благоприятным течением, чем у мужчин, так как у пациенток мутантный ген, сцепленный с Х-хромосомой, находится в гетерозиготном состоянии. В связи с этим частоту клинических проявлений и неблагоприятных исходов у мужчин и женщин анализировали отдельно.

Для количественных переменных рассчитывали медиану и интерквартильный размах, для качественных – частоту в процентах. Количественные переменные сравнивали с помощью U-критерия Манна–Уитни, качественные – с помощью точного метода Фишера. Анализ проводили с помощью программы IBM SPSS Statistics 22.

Результаты

Демографическая характеристика пациентов и путь к диагнозу. В исследование были включены 150 взрослых пациентов с БФ, в том числе 98 мужчин и 52 женщины (табл. 1). Женщины были несколько старше мужчин, хотя медианы возраста пациентов разного пола достоверно не отличались.

| Показатели | Все (n=150) | Мужчины (n=98) | Женщины (n=52) | p |

|---|---|---|---|---|

| Примечание: приведены медианы и интерквартильный размах, если не указано иное. р – достоверность различий показателей у мужчин и женщин. Наличие гипертрофии левого желудочка (ЛЖ) оценивали при эхокардиографии и/или МРТ сердца. Умеренная альбуминурия/протеинурия (А2) – 30-299 мг/сут, выраженная протеинурия (А3) – 300 мг/сут и более, протеинурия нефротического уровня - >3500 мг/сут | ||||

| Возраст на момент обследования, лет | 42,4 (33,0;51,0) | 40,0 (34,0;48,0) | 45,33 (33,0;58,5) | 0,09 |

| Возраст на момент установления диагноза, лет | 37,4 (28,0;48,0) | 35,2 (28,0;44,0) | 41,4 (28,0;54,0) | 0,03 |

| Возраст на момент появления симптомов, лет | 16,9 (7,0;20,0) | 14,8 (7,0;17,0) | 21,3 (7,0;35,0) | 0,03 |

| Время от появления симптомов до диагноза, лет | 20,5 (10,0;29,0) | 20,6 (11,0;29,0) | 20,5 (8,0;29,0) | 0,56 |

| Классический фенотип, n (%) | 131 (87,3) | 86 (87,8) | 45 (86,5) | 0,15 |

| Снижение α-галактозидазы А, n (%) | 108/129 (83,7) | 86/89 (96,6) | 22/40 (55,0) | <0,01 |

| Типы мутаций гена GLA, n (%) | ||||

| миссенс | 95 (63,3) | 66 (67,3) | 29 (55,7) | 0,11 |

| нонсенс | 25 (16,7) | 14 (14,3) | 11 (21,2) | 0,19 |

| другие | 30 (20,0) | 19 (19,4) | 11 (21,2) | 0,48 |

| Повышение Lyso-GL3, n (%) | 150 (100,0) | 98 (100,0) | 52 (100,0) | - |

| Ранние симптомы БФ, n (%) | ||||

| нейропатическая боль | 111 (74,0) | 76 (77,6) | 35 (67,3) | 0,12 |

| ангиокератомы | 59 (39,3) | 50 (51,0) | 9 (17,3) | <0,01 |

| гипо-/ангидроз | 81 (54,0) | 63 (64,3) | 18 (34,6) | <0,01 |

| желудочно-кишечные | 42 (28,0) | 33 (33,7) | 9 (17,3) | 0,02 |

| вихревидная кератопатия | 80/126 (63,5) | 45/76 (59,2) | 35/50 (70,0) | 0,15 |

| артралгии | 19 (12,7) | 17 (17,3) | 2 (3,8) | 0,01 |

| эпизоды субфебрилитета | эпизоды субфебрилитета | 22 (22,4) | 0 | <0,01 |

| повышение в крови острофазовых показателей | 21 (14,0) | 19 (19,4) | 2 (3,8) | <0,01 |

| Поражение внутренних органов, n (%) | ||||

| умеренная альбуминурия/протеинурия (А2) | 60 (40,0) | 29 (29,6) | 31 (59,6) | <0,01 |

| выраженная протеинурия (А3) | 26 (17,3) | 19 (19,4) | 7 (13,5) | 0,25 |

| протеинурия нефротического уровня | 9 (6,3) | 6 (6,1) | 3 (5,8) | 0,62 |

| СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 | 58 (38,7) | 47 (47,9) | 11 (21,2) | <0,01 |

| гипертрофия ЛЖ | 94 (62,7) | 70 (71,4) | 24 (46,2) | <0,01 |

| очаги фиброза в ЛЖ (МРТ) | 27/119 (22,7) | 19/73 (26,0) | 8/46 (17,4) | 0,13 |

| катаракта Фабри | 26/126 (20,6) | 25/76 (32,9) | 1/50 (2,0) | <0,01 |

| нейросенсорная тугоухость | 33 (22,0) | 28 (28,6) | 5 (6,1) | <0,01 |

| очаговые изменения белого вещества | 76/138 (55,1) | 52/89 (58,4) | 24/49 (48,9) | 0,19 |

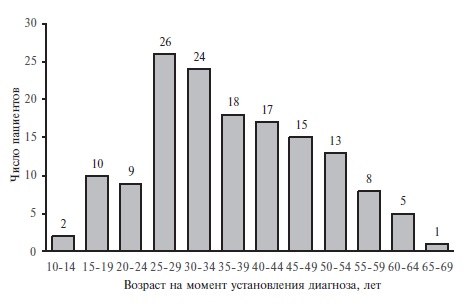

Среди обследованных пациентов было 78 (52,0%) пробандов, в то время как у остальных больных диагноз БФ был установлен путем семейного скрининга. У 38 (48,7%) из 78 пробандов БФ была выявлена во время национального скрининга, проводившегося в российских отделениях гемодиализа. Таким образом, БФ была заподозрена врачами на основании тех или иных клинических проявлений, например, типичных ранних симптомов, гипертрофии левого желудочка неясного происхождения, острого нарушения мозгового кровообращения, развившегося в молодом возрасте, вихревидной кератопатии и др., только у 40 (26,7%) из 150 пациентов. Медиана возраста на момент установления диагноза во всей выборке составила 37,4 года. У мужчин она была достоверно ниже, чем у женщин (35,2 и 41,4 года, соответственно; р=0,03). Только у 12 (8,0%) из 150 пациентов диагноз был установлен в детском или подростковом возрасте (рис. 1), а медиана срока от появления первых симптомов до установлена диагноза была практически одинаковой у мужчин и женщин и составила около 20 лет.

У всех пациентов диагноз БФ был подтвержден при молекулярно-генетическом исследовании. Примерно у 2/3 больных были выявлены миссенс-мутации гена GLA, реже определялись нонсенс и другие мутации. Распределение типа мутаций гена GLA было сходным у 78 пробандов, у которых также чаще всего (57,7%) встречались миссенс-мутации. Следует отметить, что только 3 (3,8%) из 78 мутаций, выявленных у пробандов, определялись по крайней мере в двух семьях, не имеющих родственных связей. Активность a-галактозидазы А была снижена практически у всех мужчин с БФ и только у половины женщин. В то же время содержание Lyso-GL3 было повышено у всех обследованных пациентов с БФ, у мужчин – в большей степени, чем у женщин (84,9 и 7,4 нг/мл, соответственно).

Частота ранних симптомов БФ. Ранние ("классические") симптомы БФ появляются с детском или подростковом возрасте и включают в себя нейропатическую боль, ангиокератомы, снижение или отсутствие потоотделения и желудочно-кишечные нарушения. Среди этих симптомов чаще всего (74,0%) встречалась нейропатическая боль (акропарестезии) – эпизоды жгучей боли в кистях и стопах, которые обычно возникают в жаркую погоду, а также при повышении температуры тела или физической нагрузке. Частота акропарестезий была практически одинаковой у мужчин и женщин, хотя у первых боль была более выраженной и, как правило, требовала регулярного приема анальгетиков.

У 39,3% пациентов с БФ были выявлены ангиокератомы – скопления мелких темно-красных мягких узелков на различных участках тела, в том числе передней брюшной стенке, в частности внутри или вокруг пупка, в паховой области, на ягодицах, верхних конечностях, губах. В большинстве случаев высыпания были распространенными, однако у отдельных пациентов наблюдались единичные ангиокератомы, например, внутри пупка или на слизистой оболочке полости рта. У мужчин частота кожных высыпаний была примерно в 3 раза выше, чем у женщин (51,0% и 17,3%, соответственно; p<0,01). Более половины (54,0%) пациентов с БФ жаловались на снижение или отсутствие потоотделения с детского возраста. Как и ангиокератомы, гипо- или ангидроз у мужчин встречались значительно чаще, чем у женщин (64,3% и 34,6%, соответственно; p<0,01). Реже (28,0%) у обследованных пациентов наблюдались желудочно-кишечные нарушения (поносы, запоры, боль в животе).

Еще одним классическим симптомом и одним из диагностических критериев БФ считают вихревидную кератопатию (cornea verticillata) – коричнево-золотистые отложения в роговице в виде волнообразных линий, исходящих из одной центральной точки [7]. Она не сопровождается снижением остроты зрения или другими симптомами и может быть выявлена только при офтальмологическом исследовании. Частота вихревидной кератопатии у 126 пациентов, осмотренных офтальмологом, составила 63,5%. В отличие от других типичных проявлений БФ, у женщин она встречалась несколько чаще, чем у мужчин, хотя разница не достигла статистической значимости. В то же время развитие катаракты Фабри наблюдалось у 32,9% мужчин и только у 2,0% женщин (p<0,01).

У 12,7% пациентов наблюдались боли в суставах, которые не сопровождались их опуханием и развитием деструктивных изменений и деформации, а у 14,7% – эпизоды необъяснимого повышения температуры тела, как правильно, до субфебрильных цифр, которые часто сочетались с повышением, иногда стойким, содержания острофазовых показателей, в том числе СОЭ и С-реактивного белка (СРБ). Все эти проявления у мужчин встречались значительно чаще, чем у женщин.

Частота поражения органов-мишеней. Среди органов-мишеней при БФ чаще всего (87,3%) встречалось поражение почек, проявлявшееся протеинурией, чаще небольшой, и/или снижением расчетной СКФ (табл. 1). Частота альбуминурии/протеинурии у женщин была несколько выше, чем у мужчин, однако развитие хронической болезни почек (ХБП) 3-5 стадии (расчетная СКФ<60 мл/мин/1,73 м2) у мужчин наблюдалось в 2,5 раза чаще, чем у женщин (47,9% и 21,2%, соответственно; p<0,01). У 17 больных для уточнения диагноза проводилась биопсия почки, хотя электронно-микроскопическое исследование, необходимое для подтверждения БФ, было выполнено только в 10 случаях. У всех этих 10 больных были выявлены типичные "зебровидные" включения в нефробиоптате.

Гипертрофия левого желудочка (увеличение толщины межжелудочковой перегородки и/или задней стенки левого желудочка ≥12 мм) при эхокардиографии и/или МРТ сердца отмечалась у 62,7% больных, и у мужчин встречалась достоверно чаще, чем у женщин (71,4% и 46,2%, соответственно; p<0,01). У мужчин был также достоверно выше индекс массы миокарда левого желудочка, рассчитанный при МРТ (медиана 135,0 и 91,2 г/м2, соответственно; p<0,01). В то же время частота очагов фиброза в миокарде левого желудочка (позднее накопление гадолиния при МРТ сердца) достоверно не отличась у мужчин и женщин.

Частота поражения головного мозга в виде очаговых изменений на МРТ составила 55,1% и была сопоставимой у мужчин и женщин. Кроме того, у 22,0% пациентов наблюдалась нейросенсорная тугоухость, которая у мужчин встречалась почти в 5 раза чаще, чем у женщин.

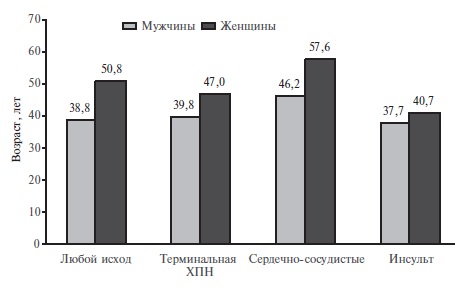

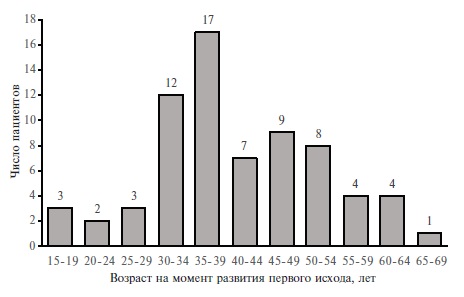

Исходы БФ. Различные неблагоприятные исходы заболевания, в том числе хроническая почечная недостаточность, требовавшая заместительной почечной терапии, инсульт, сердечно-сосудистые осложнения (клинически значимые аритмии или хроническая сердечная недостаточность) и смерть, были зарегистрированы примерно у половины обследованных пациентов (47,7%) (табл. 2). У мужчин их частота была более чем в два раза выше, чем у женщин (58,2% и 25,0%, соответственно; p<0,01). Медиана возраста на момент наступления первого исхода во всей выборке составила 41,0 год, и у мужчин была достоверно ниже, чем у женщин (38,8 и 50,8 лет, соответственно) (рис. 2). В большинстве случаев неблагоприятные исходы развивались в возрасте старше 30 лет, однако у 6 пациентов они были зарегистрированы в более молодом возрасте (хроническая почечная недостаточность, требовавшая лечения гемодиализом, у 3 и инсульт у 3) (рис. 3).

| Исходы | Все (n=150) | Мужчины (n=98) | Мужчины (n=98) | p |

|---|---|---|---|---|

| Примечание: р – достоверность различий показателей у мужчин и женщин. *инфекция. Терминальная ХПН – хроническая почечная недостаточность, требующая заместительной почечной терапии | ||||

| Любой исход, n (%) | 70 (47,7) | 57 (58,2) | 13 (25,0) | <0,01 |

| Медиана возраста, лет | 41,0 (34,0;49,0) | 38,8 (34,0;45,0) | 50,8 (48,0;62,0) | <0,01 |

| Терминальная ХПН, n (%) | 44 (29,3) | 42 (42,9) | 2 (3,8) | <0,01 |

| Медиана возраста, лет | 40,1 (33,5;47,0) | 39,8 (34,0;47,0) | 47,0 (32,0;62,0) | 0,69 |

| Сердечно-сосудистые исходы, n (%) | ||||

| Клинически значимые аритмии | 16 (10,6) | 11 (11,2) | 5 (9,6) | 0,49 |

| Фибрилляция предсердий | 12 (8,0) | 9 (9,2) | 3 (5,8) | 0,35 |

| Пароксизмальная желудочковая тахикардия | 2 (1,3) | 1 (1,0) | 1 (1,9) | 0,34 |

| Слабость синусового узла | 1 (0,6) | 1 (1,0) | 0 | 0,65 |

| Радиочастотная катетерная абляция | 5 (3,3) | 2 (2,0) | 3 (5,7) | 0,23 |

| Имплантация водителя ритма, | 5 (3,3) | 2 (2,0) | 3 (5,8) | 0,23 |

| Имплантация кардиовертера | 1 (0,7) | 0 | 1 (1,9) | 0,35 |

| Хроническая сердечная недостаточность | 3 (2,0) | 2 (2,0) | 1 (1,9) | 0,42 |

| Медиана возраста, лет | 50,6 (43,0;58,0) | 46,2 (43,0;52,0) | 57,6 (49,0;63,0) | <0,01 |

| Инсульт, n (%) | 28 (18,7) | 23 (23,5) | 5 (6,1) | 0,03 |

| Медиана возраста, лет | 38,3 (32,0;39,0) | 37,7 (32,0;49,0) | 40,7 (23,0;51,0) | 0,59 |

| Смерть, n (%) | 14 (9,3) | 14 (14,3) | 0 | <0,01 |

| Внезапная | 11 (7,3) | 11 (11,2) | - | - |

| Инсульт | 2 (1,3) | 2 (2,0) | - | - |

| Другие причины* | 1 (0,6) | 1 (1,0) | - | - |

| Медиана возраста, лет | 44,4 (39,5;46,6) | 44,4 (39,5;46,6) | - | - |

В исследованной выборке неблагоприятный прогноз в основном определялся поражением почек, в частности лечение программным диализом или трансплантация почки потребовались почти в трети случаев (29,3%). Развитие терминальной хронической почечной недостаточности наблюдалось у 42,9% мужчин и только у 3,8% женщин (p<0,01), а медиана возраста на момент начала лечения диализом составила 39,8 и 47,0 лет, соответственно (различия недостоверны в связи с малым количеством женщин).

Вторым по частоте неблагоприятным исходом БФ был инсульт, который был зарегистрирован у 18,7% больных. Как и тяжелое поражение почек, у мужчин он встречался значительно чаще, чем у женщин (23,5% и 6,1%, соответственно; р=0,03), однако медиана возраста на момент развития острого нарушения мозгового кровообращения была практически одинаковой (около 40 лет) у пациентов разного пола.

Хотя гипертрофия миокарда левого желудочка наблюдалась у 2/3 больных, включенных в исследование, она в большинстве случаев была умеренной и бессимптомной. Клинически значимые аритмии и хроническая сердечная недостаточность были зарегистрированы у 10,6% больных. Среди аритмий чаще всего встречалась фибрилляция предсердий (в 12 из 16 случаев). Частота клинических проявлений поражения сердца была сходной у мужчин и женщин, хотя у первых они развивались в более молодом возрасте (медианы 46,2 и 57,6 лет; p<0,01). Следует отметить, что у одного пациента выраженная гипертрофия миокарда сопровождалась обструкцией выносящего тракта левого желудочка, в связи с чем ему было выполнено иссечение части межжелудочковой перегородки.

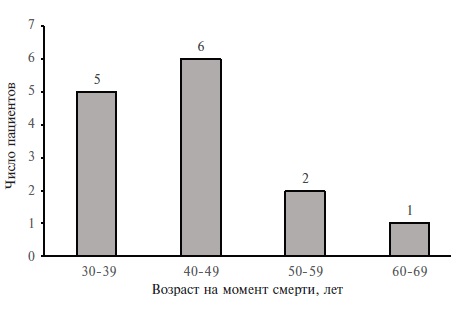

Среди обследованных пациентов умерли 14 (9,3%) из 150 больных (медиана возраста 44,4 года) в том числе 11 – в возрасте от 30 до 50 лет (рис. 4). Все умершие пациенты были мужчинами, а 12 из них находились на лечении программным гемодиализом. 11 больных, получавших почечную заместительную терапию, умерли внезапно, а 1 – от инфекции. Оставшиеся 2 пациентов умерли от инсульта.

Обсуждение

В настоящее исследование были включены большинство взрослых пациентов с БФ, выявленных в Российской Федерации за последние 9 лет. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что БФ характеризуется неблагоприятным прогнозом. Несмотря на достаточно молодой возраст обследованных пациентов (медиана 42 года), у половины из них были зарегистрированы различные исходы заболевания, такие как терминальная хроническая почечная недостаточность, инсульт, клинически значимые аритмии и хроническая сердечная недосточность. Как и следовало ожидать с учетом Х-сцепленного типа наследования, у мужчин течение БФ было более тяжелым, чем у женщин, в частности у пациентов мужского пола осложнения со стороны почек, сердца и головного мозга развивались чаще и/или в более молодом возрасте. Более того, среди женщин мы не зафиксировали ни одного летального исхода, в то время как среди мужчин смертность достигла 14,3%, причем большинство умерших больных были в возрасте от 30 до 50 лет. Однако было бы ошибкой считать женщин здоровыми носительницами мутантного гена. В исследованной когорте различные осложнения, в том числе клинически значимые аритмии или хроническая сердечная недостаточность, инсульт или хроническая почечная недостаточность, требующая заместительной почечной терапии, были зарегистрированы у 25,0% пациенток с БФ, а медиана возраста наступления неблагоприятных исходов составила всего около 50 лет. Сходные данные приводят и зарубежные авторы. Например, среди 1077 женщин с БФ, включенных в Fabry Registry, развитие осложнений со стороны головного мозга, сердца или почек было отмечено в 20% случаев, а медиана возраста на момент регистрации этих исходов составила 46 лет [8]. Одной из возможных причин развития клинических проявлений БФ у гетерозиготных женщин считают смещенную инактивацию Х-хросомом в клетках. У женщин имеются две Х-хромосомы, однако одна из них инактивируется во время раннего эмбрионального развития. Соответственно, для женщин характерен мозаицизм, т.е. наличие двух типов клеток, одни из которых экспрессируют материнскую Х-хромосому, а другие – отцовскую. При "случайной" инактивации Х-хромосом соотношение таких клеток составляет примерно 50:50, однако при "смещении" этого процесса доля клеток, экспрессирующих определенную Х-хромосому, может увеличиваться до 75-80% и более [9]. Соответственно, смещенная инактивация Х-хромосом может привести к увеличению доли клеток, в которых экспрессируется Х-хромосома, несущая мутантный ген GLA. Это может быть причиной раннего появления симптомов БФ, более тяжелого ее течения или преимущественного поражения определенного органа у женщин [10].

В российской выборке пациентов с БФ тяжесть прогноза определялась поражением почек, в частности развитие хронической почечной недостаточности, потребовавшей лечения диализом или трансплантации почки, наблюдалось у 29,3% больных, в том числе у 42,9% мужчин. Кроме того, заместительная почечная терапия сопровождалась значительным увеличением риска смерти. Так, среди больных, получавших лечение диализом или перенесших трансплантацию почки, смертность составила 27,2% (12/44), а среди пациентов, не нуждавшихся в заместительной почечной терапии, – всего 1,9% (2/106). В крупном международном регистре пациентов с БФ частота заместительной почечной терапии была значительно ниже, чем в нашей когорте, и составила 14% у 1359 мужчин и 2% у 1353 женщин [11]. Вероятно, это объяснялось тем, что в нашем исследовании была высокой доля пациентов, у которых диагноз БФ был установлен во время скрининга, проводившегося в российских отделениях гемодиализа [12]. При этом медиана возраста, в котором пациенты с БФ начинали заместительную почечную терапию, оказалась практически одинаковой в Fabry Registry (38 лет) и в нашем исследовании (40 лет).

Основными проявлениями поражения почек при БФ были умеренная про теин урия/альбуминурия, которая только в единичных случаях достигала нефротического уровня, и прогрессирующее ухудшение функции почек. Случаев нефротического синдрома у пациентов с выраженной протеинурией мы не наблюдали. Среди обследованных больных частота нефропатии была высокой как среди мужчин, так и женщин, в частности умеренная и выраженная протеинурия/альбуминурия определялась у 49,0% и 73,1% пациентов мужского и женского пола, соответственно, а снижение расчетной СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 – у 47,9% и 21,2%. Ранее мы показали, что у четверти больных с БФ наблюдается эритроцитурия, которая чаще встречалась у пациентов, длительно принимавших нестероидные противовоспалительные препараты по поводу нейропатической боли [13]. Нельзя исключить, что прогрессирующее ухудшение функции почек у части пациентов могло быть обусловлено не только естественным течением БФ, но и неблагоприятным действием регулярного приема обезболивающих препаратов. Следует учитывать, что ухудшение функции почек при БФ может наблюдаться и при отсутствии протеинурии. Например, среди 1262 взрослых пациентов с БФ, включенных в Fabry Registry, протеинурия <300 мг/сут определялась у 11% мужчин и 27% женщин с расчетной СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 [14].

Гипертрофия левого желудочка, которая является основным признаком поражения сердца при БФ, часто встречалась как у мужчин (71,4%), так и женщин (46,2%). У большинства больных она была умеренной и бессимптомной. Более выраженная гипертрофия миокарда отмечалась у мужчин, а также у пациентов с терминальной стадией ХБП. В отличие от гипертрофической кардиомиопатии, для БФ считают характерной симметричную гипертрофию миокарда, не сопровождающуюся обструкцией выносящего тракта левого желудочка. Однако при МРТ сердца мы примерно в трети случаев наблюдали асимметричное утолщение межжелудочковой перегородки [15], а у одного пациента был выявлен высокий градиент давления в выносящем тракте левого желудочка, в связи с чем ему проведено оперативное вмешательство. В регистре Fabry Outcomes Survey (FOS) частота гипертрофии левого желудочка, выявленной при эхокардиографии у 304 нелеченных пациентов с БФ, была ниже и составила 53% у мужчин и 33% у женщин [16]. В этом исследовании масса миокарда левого желудочка коррелировала с возрастом, а наличие гипертрофии миокарда сопровождалось значительным увеличением частоты симптомов со стороны сердца и аритмий. В нашем исследовании основными клиническими проявлениями поражения сердца при БФ были нарушения ритма сердца, прежде всего фибрилляция предсердий, в то время как сердечная недостаточность встречалась в единичных случаях. Частота аритмий была сопоставимой у мужчин и женщин. Мы не наблюдали случаев достоверного инфаркта миокарда у обследованных пациентов, хотя у некоторых больных боли в сердце и выраженные изменения на ЭКГ, связанные с гипертрофией миокарда, ошибочно трактовались врачами как проявления инфаркта. В регистре FOS частота инфаркта миокарда среди 704 пациентов с БФ составила всего 1,8%, а частота вмешательств на коронарных артериях – 0,7% [16]. При ве денные данные свидетельствуют о том, что боль в сердце при БФ чаще связана с увеличением потребности миокарда в кислороде на фоне гипертрофии левого желудочка, а не с поражением коронарных артерий. В нашем исследовании были зарегистрированы 11 случаев внезапной смерти предположительно от аритмии. Все они наблюдались у пациентов с терминальной хронической почечной недостаточностью, которая ассоциируется с увеличением риска смерти от сердечнососудистых причин. Сходные данные были получены и в предыдущих исследованиях. Например, в Fabry Registry 57% больных, умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, получали заместительную почечную терапию [17].

Еще одним грозным осложнением БФ является инсульт, который в нашем исследовании развился у 23,5% мужчин и 6,1% женщин, а у 2 мужчин стал причиной смерти. Как у мужчин, так и у женщин инсульт наблюдался в молодом возрасте – медиана около 40 лет. Среди 2446 пациентов с БФ, включенных в международный Fabry Registry, частота инсульта, в основном ишемического, составила 6,9% у мужчин и 4,3% у женщин, а медиана возраста на момент острого нарушения мозгового кровообращения – 39,0 и 45,7 лет, соответственно [18]. У 70% больных инсульт был первым неблагоприятным исходом БФ. Более чем у половины пациентов, включенных в наше исследование, при МРТ головного мозга определялись бессимптомные очаговые изменения в белом веществе, частота которых была сопоставимой у мужчин и женщин. S. Körver и соавт. провели мета-анализ 46 исследований, в которых изучали результаты МРТ головного мозга в целом у 1276 пациентов с БФ (средний возраст 38,8 лет) [19]. Очаговые изменения в белом веществе головного мозга определялись у 46% больных со сходной частотой и выраженностью у мужчин и женщин, хотя пациенты мужского пола на момент обследования были значительно моложе женщин. У четверти пациентов в течение 3 лет наблюдалось прогрессирование поражения головного мозга. В некоторых исследованиях, включенных в этот мета-анализ, была выявлена корреляция между наличием очаговых изменений в белом веществе головного мозга и развитием инсульта.

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что информированность врачей о БФ остается низкой. Хотя за последние годы количество больных с диагнозом БФ в Российской Федерации значительно увеличилось, тем не менее, только у 26,7% пациентов диагноз был заподозрен врачом на основании клинических проявлений, в то время как во всех остальных случаях он был установлен в результате общенационального скрининга, проводившегося в российских отделениях гемодиализа [20], или семейного скрининга, т.е. обследования родственников пробанда. Хотя у большинства пациентов с детского или подросткового возраста наблюдались типичные клинические симптомы БФ, такие как нейропатическая боль, ангиокератомы и/или сниженное потоотделение, медиана срока от появления симптомов до установления диагноза составила около 20 лет. Диагностика БФ, как и многих других редких заболеваний, остается поздней не только в России, но и в других странах. По данным регистра FOS, в 2007-2013 гг. медиана срока до установления диагноза БФ в Европе и других странах мира составила 10,5 лет у взрослых и 4,0 года у детей, причем эти показатели достоверно не изменились по сравнению с предыдущим 5-летним периодом [21].

Пациенты с недиагностированной БФ могут быть выявлены путем скрининга в группах риска, в том числе среди больных с хронической почечной недостаточностью, получающих заместительную почечную терапию, гипертрофией левого желудочка неясного происхождения или инсультом, развившимся в молодом возрасте (до 60 лет). Частота патогенных мутаций гена GLA, вызывающих развитие БФ, в подобных исследованиях составляла около 0,1-0,2% у пациентов диализных отделений и пациентов с ранним инсультом и примерно 1% у больных с гипертрофией левого желудочка [22]. Повысить эффективность скрининга в группах риска позволяет обследование родственников выявленных пациентов с БФ, которое дает возможность диагностики заболевания на более ранней стадии, в том числе у детей [23]. В Российской Федерации БФ была диагностирована у 141 (48,3%) из 292 обследованных членов семей пробандов, включая 28 детей, а среднее число пациентов с БФ на одного пробанда составило 2,2±0,3 [24].

Предполагать диагноз БФ целесообразно в следующих ситуациях:- нефропатия, проявляющаяся небольшой протеинурией и/или постепенным ухудшением функции почек;

- гипертрофия левого желудочка, не связанная с артериальной гипертонией, аортальным пороком сердца или другими известными причинами;

- гипертрофия левого желудочка, не связанная с артериальной гипертонией, аортальным пороком сердцаили другими известными причинами;

- гипертрофия левого желудочка, не связанная с артериальной гипертонией, аортальным пороком сердца или другими известными причинами;

- гипертрофия левого желудочка, не связанная с артериальной гипертонией, аортальным пороком сердца или другими известными причинами;

- инсульт или транзиторная ишемическая атака, развившиеся в возрасте до 60 лет.

Дополнительными доводами в пользу БФ служат типичные клинические симптомы, в том числе нейропатическая боль, ангиокератомы, сниженное потоотделение и/или желудочно-кишечные нарушения, появившиеся в детском или подростковом возрасте, системность заболевания, развитие поражения внутренних органов в молодом возрасте и наличие сходных или других проявлений БФ у родственников пациента. Следует учитывать, что ранние симптомы БФ могут трактоваться неправильно, например, акропарестезии у подростка иногда расценивались как боли в суставах, которые в сочетании с кожными высыпаниями, повышением температуры тела и острофазовых показателей были основанием для различных ревматологических диагнозов [25]. У взрослых пациентов "масками" БФ могут быть хронический пиелонефрит или гломерулонефрит, гипертрофическая кардиомиопатия и т.п. Подтвердить предполагаемый диагноз БФ в большинстве случаев несложно. Ключевое значение имеет наличие мутации гена GLA, хотя сегодня известно уже более 1000 мутаций этого гена, и не все они являются патогенными. У мужчин с классическим вариантом БФ во всех случаях отмечается снижение активности a-галактозидазы А, в то время как у женщин нормальная активность этого фермента не исключает диагноз заболевания (в нашем исследовании она оставалась высокой у 45% обследованных пациенток). Достаточно чувствительным и специфическим биомаркером БФ, особенно у женщин, считают повышение содержания Lyso-GL3 [26], которое в нашей когорте отмечалось у всех обследованных пациентов, в том числе у женщин с нормальной активностью a-галактозидазы А. Потен циальным критерием диагностики БФ считают также отношение содержания a-галактозидазы А/Lyso-GL3 [27]. При диагностике БФ у пробанда следует учитывать не только лабораторные показатели, но и наличие классических симптомов, включая вихревидную кератопатию.

Основа лечения БФ – применение рекомбинантных препаратов a-галактозидазы А – агалсидазы альфа (0,2 мг/кг) и агалсидазы бета (1 мг/кг), которые вводят внутривенно каждые 2 недели. В соответствии с клиническими рекомендациями, одобренными Минздравом РФ в 2019 г., у лиц мужского пола с классическим вариантом БФ ферментозаместительную терапию (ФЗТ) следует начинать сразу после установления диагноза [28], в то время как у женщин она обоснована при наличии симптомов, ухудшающих качество жизни, например, нейропатической боли, или признаков поражения почек, сердца или головного мозга. Среди обследованных пациентов ФЗТ была начата у 116 больных, в том числе агалсидазой альфа – у 59 и агалсидазой бета – у 57. В нашем исследовании мы не оценивали результаты ФЗТ, учитывая ее относительно небольшую продолжительность, а также тот факт, что многие пациенты еще не были обследованы повторно на фоне лечения. Однако эффективность и безопасность ФЗТ у детей и взрослых пациентов с БФ установлены в многочисленных рандомизированных и наблюдательных исследованиях, результаты которых были обобщены в недавно опубликованных систематизированных обзорах (29-31).

Заключение

При обследовании 150 взрослых пациентов с БФ примерно в половине случаев были зарегистрированы неблагоприятные исходы, в том числе терминальная хроническая почечная недостаточность, инсульт, клинически значимые аритмии, хроническая сердечная недостаточность и смерть, которые развивались в молодом возрасте (медиана 42 года). Несмотря на наличие типичных клинических проявлений заболевания у большинства пациентов диагноз устанавливали спустя много лет после появления первых симптомов, чаще всего путем скрининга в отделениях гемодиализа или семейного скрининга. Необходимо увеличение информированности врачей разных специальностей, в том числе педиатров, нефрологов, кардиологов, невропатологов, офтальмологов и др., о БФ с целью более ранней ее диагностики и своевременного назначения ФЗТ для предотвращения развития необратимых последствий заболевания.

Используемые источники

- Germain DP. Fabry disease. Orphanet J Rare Dis 2010;5:30.

- Pieroni M. Поражение сердца при болезни Фабри: новые механизмы развития и подходы к лечению. Клин фармакол тер 2021;30(2):6-16 [Pieroni M. Cardiomyopathy in Fabry disease: insights in the pathogenesis and new treatment options. Klinicheskaya farmakologiya i terapiya = Clin Pharmacol Ther 2021; 30(2):6-16 (In Russ.)].

- Schiffmann R, Hughes DA, Linthorst GE, et al. Screening, diagnosis, and management of patients with Fabry disease: conclusions from a “Kidney Disease:Improving Global Outcomes” (KDIGO) Controversies Conference. Kidney Int 2017;91(2):284293.

- Hsu TR, Hung SC, Chang FP, et al. Later onset Fabry disease, cardiac damage progress in silence: experience with a highly prevalent mutation. J Am Coll Cardiol 2016;68:2554-63.

- Smid BE, van der Tol L, Cecchi F, et al. Uncertain diagnosis of Fabry disease: Consensus recommendation on diagnosis in adults with left ventricular hypertrophy and genetic variants of unknown significance. Int J Cardiol 2014;177:400-8.

- Levey AS, Eckardt KU, Dorman NM, et al. Nomenclature for kidney function and disease: report of a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Consensus Conference. Kidney Int 2020;97(6):1117-29.

- Моисеев С.В., Исмаилова Д.С., Моисеев А.С. и др. Вихревидная кератопатия (cornea verticillata) при болезни Фабри. Терапевтический архив 2018;12:17-22 [Moiseev S, Ismailova D, Moiseev A, et al. Vortex keratopathy (cornea verticillata) in Fabry disease. Therapevticheskiy arkhiv 2018;12:17-22 (In Russ.)].

- Wilcox WR, Oliveira JP, Hopkin RJ, et al; Fabry Registry. Females with Fabry disease frequently have major organ involvement: lessons from the Fabry Registry. Mol Genet Metab 2008;93(2):112-28. papers3.qxp_Layout 1 19.09.2021 19:36 Page 50

- Orstavik KH. X chromosome inactivation in clinical practice. Hum Genet 2009;126(3):363-73.

- Viggiano E, Politano L. X chromosome inactivation in carriers of Fabry disease: Review and meta-analysis Int J Mol Sci 2021;22(14):7663.

- Ortiz A, Cianciaruso B, Cizmarik M, et al. End-stage renal disease in patients with Fabry disease: Natural history data from the Fabry Registry. Nephrol Dial Transpl 2009;25(3):769–75.

- Моисеев С.В., Намазова-Баранова Л.С., Савостьянов К.В. и др. Распро - страненность и клинические проявления болезни Фабри у диализных пациентов. Клин фармакол тер 2017;26(2):27-33 [Moiseev SV, Namazova-Baranova LS, Savostyanov KV, et al. Prevalence and clinical features of Fabry disease in dialysis patients. Klinicheskaya farmakologiya i terapiya = Clin Pharmacol Ther 2017;26(2):27-33 (In Russ.)].

- Каровайкина Е.А., Моисеев С.В., Буланов Н.М. и др. Распространенность и основные проявления поражения почек у пациентов с болезнью Фабри. Клин фармакол тер 2018;27(4):46-52 [Karovaikina EA, Moiseev SV, Bulanov NM, et al. Prevalence and clinical manifestations of nephropathy in patients with Fabry disease. Klinicheskaya farmakologiya i terapiya = Clin Pharmacol Ther 2018;27(4):46-52 (In Russ.)].

- Ortiz A, Oliveira JP, Waldek S, et al; Fabry Registry. Nephropathy in males and females with Fabry disease: cross-sectional description of patients before treatment with enzyme replacement therapy. Nephrol Dial Transplant 2008;23(5):1600-7.

- Моисеев С.В., Мершина Е.А., Синицын В.Е. и др. Магнитно-резонансная томография в диагностике поражения сердца при болезни Фабри. Клин фармакол тер 2017;26(3):13-20 [Moiseev SV, Mershina EA, Sinitsin VE, et al. Cardiac magnetic resonance imaging in patients with Fabry dsease. Klinicheskaya farmakologiya i terapiya = Clin Pharmacol Ther 2017;26(3):13-20 (In Russ.)].

- Linhart A, Kampmann C, Zamorano J, et al. Cardiac manifestations of Anderson-Fabry disease: results from the international Fabry outcome survey. Eur Heart J 2007;28:1228–35.

- Waldek S, Patel MR, Banikazemi M, et al. Life expectancy and cause of death in males and females with Fabry disease: findings from the Fabry Registry. Genet Med 2009;11(11):790-6.

- Sims K, Politei J, Banikazemi M, Lee P. Stroke in Fabry disease frequently occurs before diagnosis and in the absence of other clinical events: natural history data from the Fabry Registry. Stroke 2009;40(3):788-94.

- KЪrver S, Vergouwe M, Hollak CEM, et al. Development and clinical consequences of white matter lesions in Fabry disease: a systematic review. Mol Genet Metab 2018;125(3):205-16.

- Moiseev S, Fomin V, Savostyanov K, et al. The prevalence and clinical features of Fabry disease in hemodialysis patients: Russian Nationwide Fabry Dialysis Screening Program. Nephron 2019;141(4):249-55.

- Reisin R, Perrin A, GarcТa-PavТa P. Time delays in the diagnosis and treatment of Fabry disease. Int J Clin Pract 2017;71(1):e12914.

- Doheny D, Srinivasan R, Pagant S, et al. Fabry Disease: prevalence of affected males and heterozygotes with pathogenic GLA mutations identified by screening renal, cardiac and stroke clinics, 1995-2017. J Med Genet 2018;55(4):261-8.

- Germain DP, Moiseev S, Suarez-Obando F, et al. The benefits and challenges of family genetic testing in rare genetic diseases-lessons from Fabry disease. Mol Genet Genomic Med 2021;9(5):e1666.

- Тао Е.А., Моисеев А.С., Новиков П.И. и др. Эффективность семейного скрининга при болезни Фабри в Российской популяции. Клин фармакол тер 2020;29(2):34-9 [Tao E, Moiseev A, Novikov P, et al. Efficacy of family screening in Fabry disease in the Russian population. Klinicheskaya farmakologiya i terapiya = Clin Pharmacol Ther 2020;29(2):34-9 (In Russ.)].

- Моисеев С.В., Новиков П.И., Буланов Н.М. и др. Болезнь Фабри в практике ревматолога. Клин фармакол тер 2018;27(1):39-46 [Moiseev S, Novikov P, Bulanov N, et al. Fabry disease in rheumatology practice. Klinicheskaya farmakologiya i terapiya = Clin Pharmacol Ther 2018;27(1):39-46 (In Russ.)].

- Balendran S, Oliva P, Sansen S, et al. Diagnostic strategy for females suspected of Fabry disease. Clin Genet 2020;97(4):655-60.

- Baydakova GV, Ilyushkina AA, Moiseev S, et al. α-Galactosidase A/lysoGb3 ratio as a potential marker for Fabry disease in females. Clin Chim Acta 2020;501:27-32.

- Клинические рекомендации. Болезнь Фабри. 2019. https://cr.min zdrav.gov.ru/schema/318_1.

- Spada M, Baron R, Elliott PM, et al. The effect of enzyme replacement therapy on clinical outcomes in paediatric patients with Fabry disease - A systematic literature review by a European panel of experts. Mol Genet Metab 2019;126:212-23.

- Germain DP, Elliott PM, Falissard B, et al. The effect of enzyme replacement therapy on clinical outcomes in male patients with Fabry disease: A systematic literature review by a European panel of experts. Mol Genet Metab Rep 2019;19:100454.

- Germain DP, Arad M, Burlina A, et al. The effect of enzyme replacement therapy on clinical outcomes in female patients with Fabry disease - A systematic literature review by a European panel of experts. Mol Genet Metab 2018;126:224-35.